随着互联网信息技术的成熟,国家加快推进数字经济建设。电子合同、电子签名/印章频频被国家各级机关、单位点名。仅2020年,有关电子合同、电子签名/印章应用,出台的政策就多达几十项。

尤其是进入到12月以来,国务院、国家发改委、国家能源局、财政部等多部委相继出台政策,加快了电子合同应用的普及。

国务院常务会议:落实电子认证和签名

12月1日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作。会议指出:

要落实电子认证和电子签名、在线个人信息保护、网络安全、跨境电子方式信息传输等条款。

这是今年以来,国务院第6次在重要会议、文件中提及“电子签名”、“电子合同”。

随着数字化时代的到来,“放管服”改革的进一步深化,电子印章、电子签名、电子合同已经成了互联网+政务/企业开办、实现服务“线上办”不可或缺的信息化、数字化管理工具。

国家两部委:鼓励签订电力中长期电子合同

12月2日,国家发改委、国家能源局联合发布《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》。围绕做好2021年电力中长期合同签订工作,提出了十项举措,其中重点提到:

全面推进电力中长期合同签订平台化、电子化运转。完善各地交易平台功能和技术手段支撑,鼓励市场主体利用交易平台签订要素齐全的电子合同,简化工作流程、提高工作效率、降低流转成本。

今年4月份,国家电网浙江电力物资采购系统上线电子合同签署平台。通过这个平台,国网浙江电力每年400多亿元的采购合同,就不用上千供应商来回奔波了,只要在网上就可以安全、迅速地完成签署。此次政策的发布是国家第一次以文件的形式鼓励电力部门推广应用电子合同。

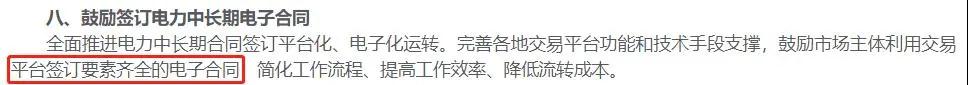

北京市:推动电子签章在多领域的应用

12月3日,北京市经济和信息化局、北京市政务服务局、北京市公安局联合发布《北京市电子印章推广应用行动方案(试行)》的通知,以下简称《行动方案(试行)》。围绕推广电子印章应用的目的、技术实现方式、推广应用场景、实施计划、保障措施五大部分作出了明确规定,其中提出:

以政务服务领域电子印章应用为突破口,推进电子印章在企业提交可信材料、政府全程在线审批等业务场景中的便捷应用,逐步构建“互联网+”环境下政府管理和服务方式;

鼓励政府和企业使用存储在云端的电子印章(简称云章),减少纸质材料和实体印章使用,建立程序更便利、资源更集约的政务服务新模式。

此次《行动方案(试行)》通知的发布,是继11月2日,北京在全国率先推进实施电子劳动合同后做出的又一具体应用部署。《行动方案(试行)》明确提出,2021年底前,全面推动企事业单位和社会组织电子云章在社会领域应用。

财政部:认可电子合同法律效力

12月7日,为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求,完善政府采购法律制度,财政部研究起草了《中华人民共和国政府采购法(修订草案征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。其中就指出:

在电子交易系统签订的电子合同,采购人可以通过电子交易系统备案,电子合同与书面合同具有同等法律效力。

这是继人社部明确电子劳动合同与书面合同具有同等法律效力之后,又一国家部委明文规定电子合同与书面合同具有同等法律效力。

在数字化发展趋势下,传统纸质签约、手写签名/盖章等服务模式弊端凸显,效率低,成本高,阻碍了企业数字化转型进程。而电子签名/印章、电子合同的出现与应用,成为企业数字化转型的“利器”,帮助企业实现了从业务流程审批、流转到合同签署再到归档管理的无纸化操作,实现高效、便捷、安全、低成本的办公新方式。

作为专业的电子签章系统开发服务商,签盾拥有自研的全证据链电子签约平台,以及本地化部署、定制化产品服务,可以为企业提供电子印章制作、合同签署、合同管理、存证服务、司法服务等多场景、安全高效可快速落地的一站式区块链电子签约服务。

签盾电子合同平台采用电子签名技术,通过实名认证确保了合同签署双方真实身份,采用区块链技术,对签署过程中合同内容数据上链,采用可信时间戳技术,能够精确记录签署时间等信息,并利用哈希值技术,加密固化原始电子文件数据,有效防止了数据篡改,确保了电子合同的原始性、客观性,此外还提供配套的司法服务,提供签约后取证举证、在线诉讼、在线仲裁、在线公证、法律支持等,全方位保障用户的合法权益。